東京・立川周辺のART&CULTURE情報

東京・立川周辺のART&CULTURE情報

report

地域の魅力を再発見 〜「多摩のあゆみ」創刊50周年記念展〜https://www.tamashinmuseum.org/post/tamanoayumi50th

「多摩のあゆみ」を手に取ったことはあるだろうか。

市民に無料で配布されている、100ページほどの季刊誌で、多摩信用金庫の店頭の他、図書館や教育機関などに置かれている。

1975年の創刊以来、年4回の刊行を続け、今年11月に発刊される次号で通算200号を迎える。

たましん美術館では現在、「『多摩のあゆみ』創刊50周年記念展 多摩の空はつながっているか」が開催されている。

12月21日まで。

単なる記念イベントではなく、市民が自分たちの地域の魅力を楽しみながら見つめ直すことができる展覧会だ。

公益財団法人たましん地域文化財団が運営する、たましん美術館の学芸員・村山閑さんと、同財団 歴史資料室・保坂一房さんの2人に話を聞いた。

2025/10/11 (土)

~2025/12/21 (日)

開催場所

たましん美術館

2025.11.04

「多摩のあゆみ」とは

半世紀続く「多摩のあゆみ」の理念として掲げられてきたのは、「茶の間の郷土誌」。

多摩地域の歴史、民俗、自然、地理をテーマに扱うが、学術的な専門誌ではなく、市民が生活の中で読めることを重視する。

ページをめくると、立川の映画館の始まりや、日野の民家に残る西洋様式建築、動物園や銭湯の歴史など、ありとあらゆるテーマが、写真や地図など豊富な資料で紹介されている。

保坂さんは「深く調べればどこまでも専門的になるが、生活者が読めなくなってしまっては意味がない。深さと分かりやすさの両立は、常に綱渡りのようだった」と話す。

誌面には地域に関するテーマを多面的に捉えて、その道を極めている研究者から、普段発表の機会がない一般の市民の声まで、様々な情報が載っている。

今回の展覧会は編纂にあたって歴史資料室に蓄積された多くの資料と、多摩地域に関係のある美術作品を組み合わせて展示している。

展覧会のきっかけ

たましん美術館の村山さんが「多摩地域らしい展覧会を実施したい」と考え注目したのが、同じ財団で発刊している「多摩のあゆみ」だ。

「創刊50周年を迎えると聞き、地域の様々な資料で構成されてきたものなので、要素が凝縮された骨格のような展覧会ができると思い、編纂している歴史資料室に声をかけた」。

しかし紙面を並べるだけでは、美術館の展示として成り立ちにくい。

村山さんから依頼された保坂さんは、「表紙には、地域の作家による美術作品を毎号載せている。美術館や美術作品とコラボレーションをして、多摩の歴史を振り返ることは、とても面白いのでは」と考えた。

村山さんも「地域の姿が、歴史と美術の両輪があることで立体的に体感できる」と、展覧会のイメージが膨らんだ。

その後も美術館と歴史資料室が、お互い提案しあいながら展覧会を作り上げていった。

展覧会タイトルの意図

チラシにも大きく載っているタイトル「多摩の空はつながっているか」は、村山さんが考え抜いて決めたものだ。

「堅苦しい雰囲気にせず、市民に興味をもってもらいたかった。『多摩のあゆみ』に載せているテーマは様々だが、どこかで必ず通底する部分がある。それを多摩に広がる1つの『空』のイメージで繋ぎたかった」。

タイトル文は断定した表現ではなく、疑問形になっている。

「市民自身が、空を見上げて自分が住む地域のことを考えることを意図した」と語る。

展覧会の見どころ

展示室に入ると、半世紀前の創刊号「多摩のあゆみ」が1冊と、表紙の原画である風景画が飾られている。

横には、これまで発刊された全199号の表紙の画像がパネルにされており壮観だ。

よく見ると、たましん美術館のこれまでの展覧会で観たことがある美術作品の表紙も多い。

展示は長年の誌面構成を踏まえつつ、主要な軸となるテーマを3章に整理している。

それぞれ油絵や浮世絵などの美術作品と、地図、写真、書籍、絵葉書などの歴史資料が一緒に展示されているのが特徴的だ。

第1章「母なる多摩川」

多摩川を中心とする自然環境と生活文化に関わる資料と作品を展示。

歌川広重が描く川辺の浮世絵、四季の川沿いの風景を描いた油彩画、羽村取水堰や玉川上水に関する記録、鮎漁の案内図などが並ぶ。

多摩川は水資源としてだけでなく、農業、交通、居住の形成に強い影響を与え、地域の基盤となったことが読み取れる。

第2章「武蔵野」/「多摩」

小説家・国木田独歩の短編集「武蔵野」に代表される文学表現も紹介。

武蔵野の雑木林が「美しい」と認識されはじめ、絵画や写真といった美術表現へと広がった歴史が確認できる。

明治以降、鉄道網の整備とともに、多摩地域は生活圏・通勤圏として発展した。

甲武鉄道(現・JR中央線)や、帝都電鉄(現・京王井の頭線)などの沿線案内パンフレット、観光地案内が展示されている。

パンフレットのデザインには、当時の余暇消費、移動、都市と郊外の関係性の変化が見てとれる。

当時の路線図と、地域を描いた作品を併せて観ることで、鉄道と街の拡張が景観に与えた影響を視覚的に把握できる。

第3章「多摩のエポックをたどる」

立川飛行場の存在、戦後進駐軍による都市景観の変化、大学移転や文教地区形成、ベッドタウン化など、多摩地域が近現代の中で経験した転換点が扱われる。

展示終盤の望月一雄による油彩作品は、高度経済成長で人口が爆増する住宅地のブロック塀に落書きをする子どもを描いたもの。

保坂さんは、この作品を「地域の生活史の一断面が確かに存在したことを示すもの」と説明している。

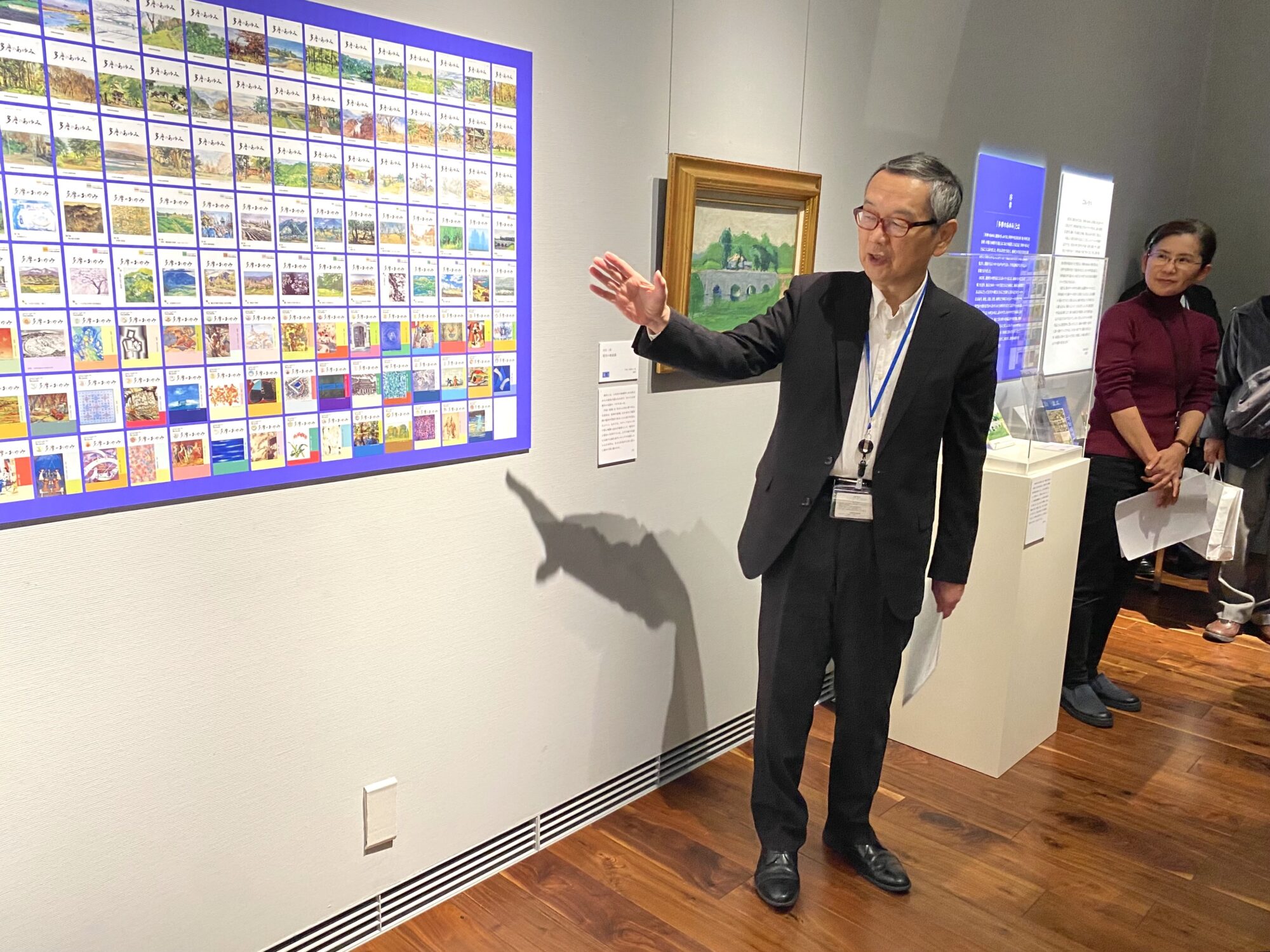

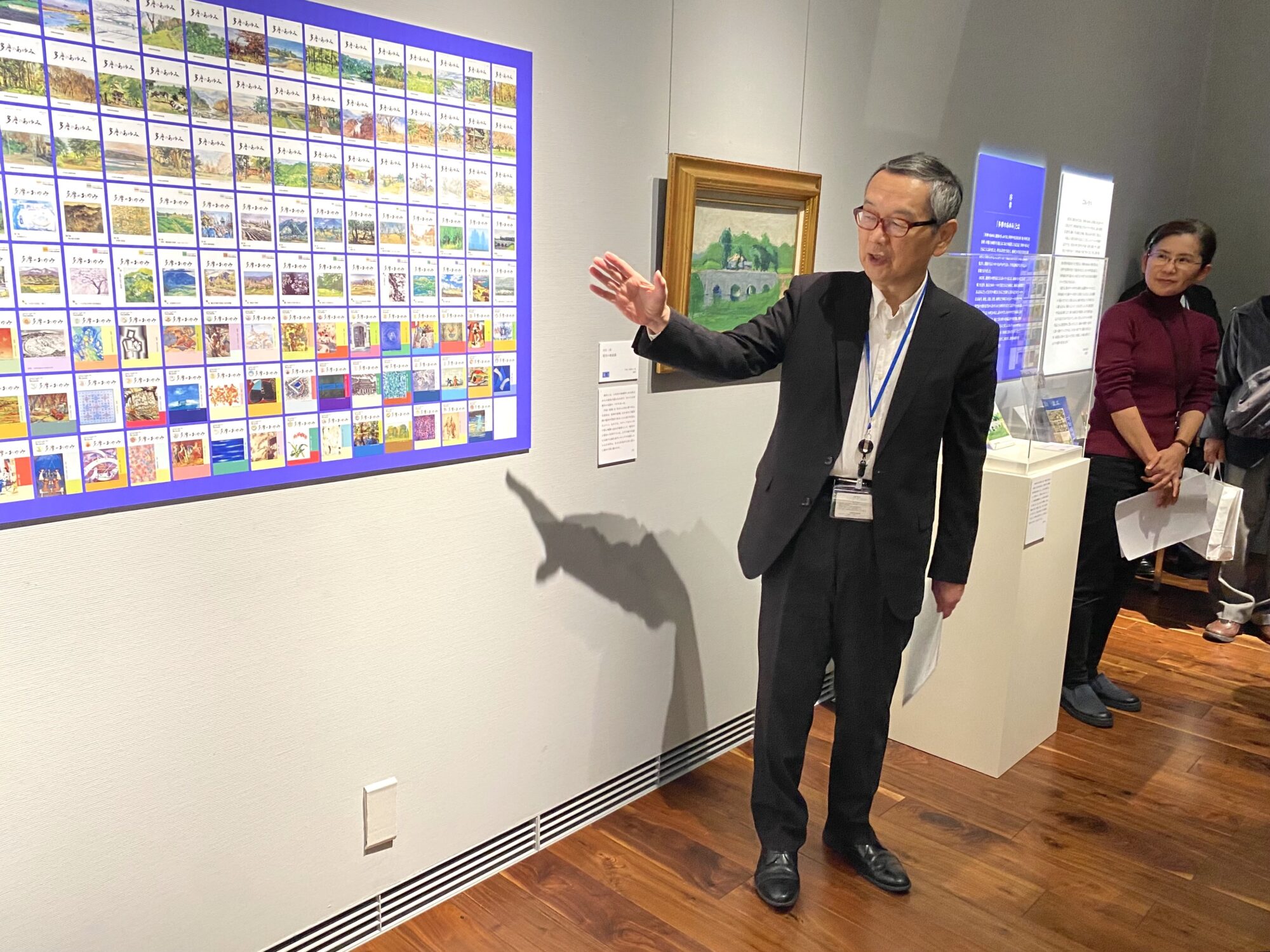

熱気あふれるギャラリートーク

今回の展覧会では、展覧会の解説をするギャラリートークがおこなわれている。

参加した回では、村山さんと保坂さんが担当し、多くの熱心な鑑賞者で満たされていた。

「多摩のあゆみ」の執筆者や、表紙作品の作家も参加しており、関わってきた人々が顔を合わせる機会ともなった。

トークでは、村山さんが展示全体の構成を紹介し、保坂さんが背景資料や時代の文脈を詳しく説明する形で進行した。

一緒に展覧会を作り上げてきた2人のトークは絶妙なコンビネーションで、来館者は自身の生活圏や記憶と照らし合わせながら、多摩の豊富な魅力を目と耳で楽しんでいた。

「多摩のあゆみ」と今後の地域文化

創刊号には、当時の多摩中央信用金庫(現・多摩信用金庫)理事長の挨拶文が掲載されている。

「地域の方々にとって郷土を語り、知るための手段となると同時に、地域金融機関である自らにとっても学びの機会である」という趣旨。

地域に根差した文化活動は、半世紀にわたる一貫した姿勢だ。

保坂さんは、「インターネットで情報が行き交う時代になっても、生活はリアルな地域の上に存在する。

人と人とが関わり、暮らしやすさをつくることは普遍的課題であり、文化の記録は今後も必要性が高い」と述べた。

村山さんは、「美術館と歴史資料室が同じ財団内にあることは大きな強みであり、今後も歴史と美術を交差させながら、多摩地域を継続的に見つめていきたい」とした。

展覧会では、多摩の風景を描いた作品を目にし、歴史資料を読み、地域を走る鉄道の昔のパンフレットを見るうちに、多摩の世界をタイムトラベルしているような気分になった。

文化や自然、人の豊かさにあふれる長い歴史の中で、現代の自分が繋がっていることを感じる。

これからも多摩の未来を見ていきたい。

■「多摩のあゆみ」創刊50周年記念展 多摩の空はつながっているか

会期:2025年10月11日(土)~12月21日(日)

会場:たましん美術館

主催:公益財団法人たましん地域文化財団

後援:立川市地域文化振興財団

HP:https://www.tamashinmuseum.org/post/tamanoayumi50th

●ギャラリートーク

日時:2025年10月11日(土)、10月25日(土)、11月22日(土) 午後2時30分~3時

●『多摩のあゆみ』創刊50周年記念シンポジウム「多摩のアーカイブを見つめて」

日時:2025年12月13日(土) 午後2時~4時30分

会場:me:rise立川 9F

(取材ライター:いけさん)