立川とご自身の関わりは?

実家は高尾駅の近くですが、両親は私が生まれる前から立川で小さな工場を営んでいました。幼いころから家族のお出掛けは立川、高校も立川だったので、立川は「マイタウン」としてずっと身近な街でした。娘の小学校入学の年に立川に引っ越して来て、今では立川在住歴30年以上になります。

新卒で立川市役所に入り、自分でも意外なことに定年まで勤めました。もともとは編集者志望だったんです。でも男女雇用機会均等法前ですから4卒女子はまだまだ就職が厳しい時代で、希望していた出版社の最終面接で「結婚したら辞めますよね」と重役に言われ、「これはあかん」と感じて辞退、比較的男女差別がない公務員になりました。児童館で児童厚生員、図書館で司書など、専門職として現場一筋21年。ところが40代でいきなり一般事務職に異動辞令、「市役所の人」に。常識や仕事の進め方、書類の作り方ひとつ分からず、苦労しました。でもどの部署でも自分にしかできないことを見つけ、楽しく仕事して来ました。恵まれた職業生活だったと思います。どこも人と直接関わる仕事で、一緒に取り組む中で信頼も生まれ、立川への愛着も育まれました。

女性管理職としてのご経験から感じたことはありますか?

わたしが40代の頃は、女性も役職に就いたらバリバリ働かなければ、という空気がありました。土日も働き、平日の朝晩は勉強と残業。今振り返ると「頑張ってたなぁ」と思いますが、それだけが正しい働き方ではなかったと感じますね。人生の時間は限られていますから、仕事が楽しいなら打ち込めばいいけれど、若いうちに長い旅や一人暮らし、美術館巡りなど、自分のやりたいことをもっと優先してほしいと思います。

女性は大人になるまでの間に、素の自分と向き合いながら乗り越えなければならない経験を数多く積み重ねます。そうした経験を通じて培われた力や感性は非常に大きな価値があります。だからこそ、わたしはこれからの社会では、女性がその力を存分に発揮し、より活躍できる環境が整っていくと心から信じています。若い頃は人の目が気になりがちですが、年齢を重ねると「自分は自分」と割り切れるようになります。人を傷つけない範囲で自分の考えをはっきり伝える方が楽ですし、気持ちよくいられる場所で自然体で過ごすことで、その誠実な姿勢や思いは相手にも伝わります。

わたし、上昇志向はほんとになかったんです。でも自分の仕事を認めてくれる人が居るのはうれしかった。どんな仕事でも「こうしたい」「こうしたらもっと良くなる」という視点を常に持ち、自分のわくわく感を大切に取り組んできました。その積み重ねが現在につながっているのではないかな。自分自身の能力は大したことない、でも人を見る目には自信があるんです。素の自分として「信頼できる人」を見つけること。これは自分の誇れる強みだと思います。

信頼できる人の見つけ方は?

言葉で説明するのは難しいですね。オープンマインドで嘘や隠し事が苦手なので、自分も相手もありのままで付き合いたいと思います。相手もそういう方だと、オーラというか、波長が同調する。「気が合いますね、一緒にやりましょう」という感覚で、社会的な立場などはあまり気にしません。そうした価値観を共有できて「この人はちゃんと感じ取ってくれる」と思える人が、私にとっての信頼できる人です。自分を飾ったり大きく見せようとしないことですね。

アートや建築・民芸などがお好きとのことですが、「ファーレ立川」や立川のお気に入りのスポットを教えてください。(注:*「ファーレ立川」は、立川駅北口近郊のパブリックアートが設置されているエリア。1994年に完成し、世界36か国92人の作家による109点のパブリックアートがある

ファーレ立川アートは、30数年にわたって市民の力で守られてきたパブリックアートです。野外に置かれている作品は雨風の影響で早々に劣化してしまうのが一般的ですが、官民一体となって費用を出し合い、これだけ綺麗に残されている。保全や清掃、ガイドツアーを行っている「ファーレ倶楽部」の皆さんの活動からは、作品への深い愛情が伝わってきますし、まちへの誇りを感じます。素晴らしいですね。

その他にも昭和記念公園の夢ひろばやグリーンスプリングス、駅周辺のデッキ、ルミネの屋上、多摩川や玉川上水の散策路など、無料で楽しめる場所がたくさんあります。立川の魅力は「ほどよい」こと。街の要素も自然も人情もすべてがほどよく揃っていて、閉鎖的すぎず都会的すぎず、空が開けていて景色もいい。以前、市のシティプロモーション用に「立川が ちょうどいい」というキャッチコピーを作ったんです。その後、残念ながらビミョーに違う別のフレーズに変えられてしまいましたが、今でもこの言葉が一番しっくりきます。

立川に引っ越してきたばかりで街のことを知りたいけれど、何から始めたらいいのかわからない方に向けて、アドバイスするとしたら

街や人と関わるには、やはり自分から最初の一歩を踏み出すことが大切ですよね。立川には、街歩きツアーやアートのナイトツアーなど、気軽に参加できるイベントはたくさんありますから、興味があればまずは行ってみると、人とのご縁につながります。ボランティア活動やイベントは街を知るきっかけになりますし、「ファーレ倶楽部」のように長く活動を続ける団体もあります。現代アートに限らず、自分が興味を持てる対象に触れれば、日々のエネルギーにもなります。立川だけが特別というわけではなく、国分寺や国立などもそれぞれ素敵なところがありますし、自分の住む街を知れば、もっと好きになり、暮らしも豊かになると思います。

ご経歴の中で、児童館や図書館での勤務、「ウドラ夢たち基金」の立ち上げもされています。今の社会の中での「子どもたちの育ち」をどう考えていますか?

「ウドラ夢たち基金」のメインスポンサーは株式会社壽屋、団体代表は清水浩代副社長にお願いしています。壽屋さんは、立川の玩具店から世界的なフィギュアやプラモデルメーカーへと成長してきました。夢を形にすることのリアルを子どもたちに伝えてほしい、とお話したところ、共感いただき、今もご支援いただいています。

現在、労働者の8割は会社員ですから、親の働く姿が子どもたちには見えづらいため「仕事」のイメージもやせ細ってしまいがちです。職人、農家、商店など世の中には多様ななりわいがあり、人や自然との多様な関わり方が可能で、いろんな未来を夢見ていい。子どもたちには自由にさまざまな夢を描いてほしいと思っています。子どもたちが「これをしたい」と思える夢を持ち、それを叶えることで成功体験につなげてほしいですね。

これからの世の中に大切なことは?

「Common (社会的共通財)」が豊かなまちが、居心地のいいまち、誰もが自分らしく生きられる社会につながるのではないでしょうか。オープンマインドとディセンシー(礼儀正しさ)を大切にしながら、みんなが自分の思ったことを安心して言える場をつくり、その意見を否定せず、敬意を持って受け止めることが大切だと思います。礼儀正しさは大事ですよ。たまに意味もなく無礼な人が居ますけれど、そういう態度は善きものを何一つ生み出さない。

私利私欲で財を奪い合うのではなく、かつての入会地のように、誰にも開かれた居場所がもっと増えれば、街はもっと柔らかく居心地のいい場所になるはずです。次の世代が少しでも生きやすい世の中にしていくことがわたしたちのような年寄りの務めですね。

大の本好きだとお聞きしました

活字がないと落ち着かなくて、常に3,4冊平行して読んでます。もう真正中毒です。子どもの頃から数えきれないほどの本に出会って支えられてきたことが、考え方や感じ方の基盤を作ってくれました。そして同じように、人生の中で出会った多くの人たちとのつながりに支えられてきました。自分ひとりでできることなんて、ほんのわずかですよね。

わたしの読書の原点は母が定期購入をしてくれていた「少年少女世界文学全集」(出版社不明 筑摩書房だった気が…)かもしれません。月に1冊届くのが楽しみで…。小学校1年生くらいで、全集の1巻目はギリシャ神話。子ども向けに柔らかな表現にされてはいるものの、アルテミスの水浴を見てしまった青年が鹿に変えられるシーンなど、ドキドキしながら読みました。

(取材ライター:Me Time Japan in Tama )

人生で影響を受けた【わたしの三冊】を教えてください

あー、苦手な質問(笑) 3冊に絞るって無理じゃないですか 無理やり答えます

ご紹介するまでもない、絵本の名作。主人公のトラ猫は、王様、船乗り、泥棒など様々な飼い主のもとで100万回死んで100万回生き返り過ごした後、初めて野良猫として生き、白い猫と出会い、愛を知り、そして白い猫が死んだときに生き返ることをやめる。愛の物語です。人生に苦労した人ほど、こんな愛に出会えたら、と涙する。佐野洋子さんは絵本も素敵ですが、エッセイもとてもいいんですよ。赤裸々で率直で、オープンマインドの極地ですね。『死ぬ気まんまん』(光文社)は佐野さんが乳がんの転移により余命2年と宣告された後の日常を描いたエッセイ。煙草をぷかぷか吸い、ジャガーを購入し、ジュリーにときめくなど、普段と変わらない生活を送りながら、自身の死生観や、主治医との対話、幼少期の思い出などをユーモラスかつシニカルに綴っています。『ふつうがえらい』(新潮社)は、一般的な「普通」という言葉のイメージを覆し、生まれて、食べて、排泄して、恋して、子供を産んで、子育てに右往左往して、老いて、死ぬといった、人間の基本的な営みこそが「普通」であり、それを「えらい」と表現します。佐野さんは人間の野生的な部分、本能的な行動を強く肯定する。「ダメでいいじゃん」と言ってくれる。自分のダメさも隠さずに書いてあって、それが逆に読んでるこちらの心も開いてくれるように感じます。

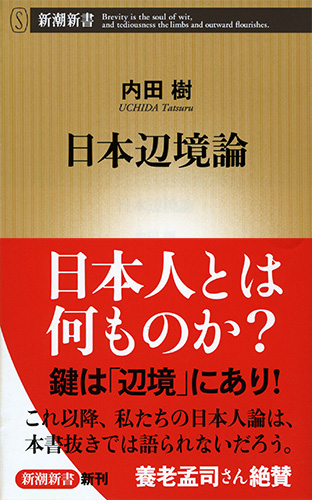

日本人の国民性や文化を「辺境人」という視点から論じた本です。日本人は古代から中華思想の影響を受け、常に「世界の中心」を意識してきたと指摘、日露戦争から太平洋戦争までの時期は、日本人が自らの辺境人としての特性を忘れ中心を求めすぎた特異な時代であったと論じます。さらに、丸山眞男、澤庵、武士道、水戸黄門、養老孟司、漫画など、様々なテーマを横断的に扱いながら、日本人の国民性や文化を深く掘り下げています。内田樹師はわたしの心の師匠、著作ほとんどを読んでいます。とても高く広い視座、大きなビジョンと時間意識を持っているけれど、それをたくさんの人に伝えたいという思いから、難しい言葉を使わず極めて平易な表現で書く。リベラルな思想を持ちつつ、日本の伝統や宗教的なものにも敬意を持っているところも共感。わたしが今、大切に思っている「コモン」も「ディセンシ―」も「オープンマインド」も、すべて師匠から教わりました。しかも、ご自身の著作はすべてオープンソース、誰でも自由に使いまわしていい、その方が全体の知性が向上するからと。反証があってこその学知。それを繰り込むことで、知性の新たな地平が拓ける。

18歳で早稲田の少年文学会(児童文学サークル)に入部した時、K先輩にもらった本。ジョンとロレーヌという二人の高校生が、あてずっぽうに電話をかけてなるべく長く会話を続けるという遊びで、近所に住むPignatiおじさんこと”Pigman"という一人のおじいさんと出会い交流する、高校生と老人の友情物語。アメリカでは授業で頻繁に取り上げられるほどのヤングアダルト小説の定番だそうです。いろいろな人生があることを平らな言葉が伝える。主人公たちのリアルと率直が心に直に届く。ちなみにこの本がきっかけでK先輩と24歳で結婚し、36歳でお別れしました。まさに「人生に影響を与えた」1冊。