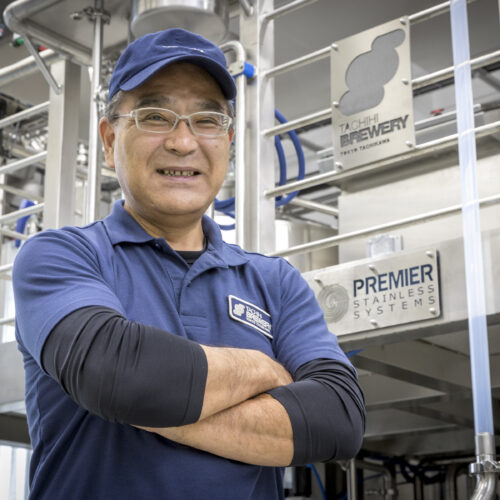

まずは、どのような経緯で谷保で起業されたのか教えてください

大学時代のほとんどを谷保で過ごし、自然や人のつながりに惹かれて「ここで暮らしたい」と思ったのがきっかけです。

とくに「くにたち農園の会」の小野淳さんとの出会いは大きかったですね。小野さんと知り合ったのは、大学1年の夏休みの終わり頃。大学生活に少し疲れて、「旅に出たい」と感じていたタイミングで、サークル活動の一環として近場の面白そうな場所を探していました。

そのとき、小野さんが畑で子育て支援をしているという情報を見つけて、訪ねてみたんです。そこには畑や田んぼが広がり、用水路では子どもたちが遊び、大人たちがそれを優しく見守っている穏やかな風景がありました。「ここはすごい」と心が動きました。

その後、「ゲストハウスをやりたい」という夢を小野さんに話すと応援してくださって。実際にゲストハウス「ここたまや」をオープンすることができました。

自己開示をすることは簡単なことではないと思いますが、小野さんのように自分が大切だと思うことを発信し、楽しそうに活動する人がいると、そこに共感する人が集まりコミュニティが生まれていくのだと思います。

ご自身が住んでいて感じる心地よさを教えてください

この街に住んでいると、恵まれているなと感じます。魅力は、何よりも地域の資源や人とのつながりを自然に活かせます。そうした環境の中で暮らせることは本当にありがたく、ここでの生活は自分にとって心地よい居場所です。

子どもと一緒に過ごす時間も家の中だけにとどまらず、近所には子どもが思いきり遊べる場所があり、地域で開催されるユニークな体験イベントにも気軽に参加できることも本当にありがたいことです。困ったときには「ちょっと子守りをお願いできませんか?」と、頼りにできる相手がいることも、大きな安心感につながっています。

また、気の合う友人たちと気軽にホームパーティーできるのも楽しい時間を気軽に共有できるのも嬉しいですね。そうした人との交流が、日々の暮らしに彩りと安心感をもたらしてくれます。

「もっと仲良くなりたい」と思える人が何人もいて、これからも新しい出会いがどんどん広がっていく予感がしています。そう思うと、この街を離れる理由が見つからなくなりますし、これからもずっとここで暮らしたいですね。

「自分の住んでいる街と関わりたい、でもきっかけがない」という声を聞くことがあります。そういう方にアドバイスはありますか?

将来的には、「スナック水中」を通じて、街との接点を持ちにくい方が自然と関われるような場になりたいと思っています。常連さんには、シングルの方や子どものいない方も多いので、初めてでも入りやすいと思います。

実際、お店で出会って仲良くなり、一緒に別のお店に行ったり、飲み仲間になるようなつながりも生まれています。市が主催する市民参加型ワークショップも、参加のきっかけとしては良いと思います。

でもいちばん大事なのは、「自分から飛び込む」こと。きっかけは身近にたくさんあるものの、勝手に降ってくるわけではありません。まずは自分の心を開き、関わらなければ深い関係性にはなりづらいですよね。

私自身も時間をかけて「この人ともっと仲良くなりたい」と思える人たちと出会ってきました。自分の軸をもち、仲間がいると気持ちも安定し、より自分らしくいられる気がしますね。

自分から飛び込めば、楽しい出会いがたくさん待っているんですね。

そうですね、「巻き込まれてみる」とか「乗っかってみる」というのは意外と楽しいものです。無理に能動的に動こうとするより、流れに身を委ねるような感覚です。軽やかに一歩踏み出すと、思いがけない出会いや面白いことが起こります。

また、お気に入りのお店を1、2軒持っておくこともおすすめです。最初はただお客さんとして通うだけでも良いと思います。少しずつ店主と話すようになって、気づけば巻き込まれたり、誰かを紹介されたりする。そうやって関係が連鎖していく場所って、案外身近にあります。「もっと話したい」と思える人が一人、二人と増えると、その街に対して居心地の良さを感じ始めるのではないでしょうか。

地域の人が気軽に参加できるイベントには、どんなものがありますか?

「スナック水中」の営業時間外には、他の主催者がこうした会を開き、20人近くが集うこともあります。初対面かつ匿名の参加者たちが自然に語り合い、哲学対話が進んでいく様子を見て、「ここまで話が広がるのか」と驚かされました。こうした会は人を引き込む魅力がありますし、探せばこうしたイベントは意外に多いんですよね。

日々さまざまなことに取り組まれている印象があります。最近、特に考えていることや意識していることはありますか?

最近は、副業の良さを感じていて、「サービス業を週1でもやってみる」ことをおすすめしています。サービス業はある意味、強制的に人と関わる仕事だからこそ面白いつながりや意外な出会いが生まれます。もちろん、人との関係を面倒に感じることもありますが、うちのお店には社会人の方がアルバイトに来てくれていて、「誰かと話したい」「人に会いたい」と思っている方が多いです。仕事としての義務感がありつつ、楽しく働けて人としっかりと関われる場は、今の時代とても貴重です。お客様の中には「あのスタッフに会いたくて来た」という方もいますし、顔の見える範囲で助け合い、「ありがとう」を言い合える場は本当に大切です。

効率化された仕事やシステム的なやり取りでは、「誰かに喜ばれている」という実感を得にくいこともありますよね。でも、目の前の人の笑顔が見えたり、「ありがとう」が直接返ってくるなど手触りのある関係性を大切にしていきたいですね。

■スナック水中

Instagram:https://www.instagram.com/snack_suichu/

(取材ライター:Me Time Japan in Tama )

人生で影響を受けた【私の三冊】を教えてください

私がスナックを始めた原点には、就職することへの強い拒否感や、社会におけるジェンダー環境への怒りがありました。この本は、そんな自分が抱えていた言葉にしづらい苛立ちを鮮やかに言語化してくれた一冊です。読んでいると、自分のことが書かれているようで息が詰まる瞬間もあり、過去の態度や幼さを突きつけられて恥ずかしくなることもありました。けれども同時に、「そう感じているのは自分ひとりではない」と知り、心の底からエネルギーが湧いてくる感覚を得ました。起業して3年目にこの本と出会い、開業時の自分の原動力を客観視できたことも印象的でした。従来の働き方や役割に押し込められるのではなく、自分で場をつくろうと決意したあのエネルギーが、この本によって確かな形を持って見えてきたのです。この一冊を読んだことで、スナックという場を通じて社会に問いを投げかける道を突き進もうと、改めて強く思えました。

スナックを始める前、私はホテルのサービスマンを志し、学生時代にはカンボジアのホテルで働かせてもらいました。そこでは、VIPのお客様への緻密な顧客管理や、最高のサービスを生み出すためのチームワーク、そして「サービスとは何か」という哲学に触れることができました。 日本に帰国してスナックでアルバイトをしていたとき、その知見はスナックという場でも生かせるのだと強く感じました。お客様一人ひとりを丁寧に覚え、心地よい場をつくるための細やかな準備と連携――それはホテルだけでなく、日本各地のスナックのママさんたちが連綿と実践してきたことでもあり、私はそこに深い尊敬を抱きました。 リッツカールトンのおもてなしをスナックに重ね合わせ、地域に愛される場やブランドを築きたい。そんな想像を掻き立て、私の経営の根っこにある「おもてなしの理想像」を形づくってくれた一冊です。

スナックの魅力を、見たまま・感じたままの姿でぎゅっと一冊にまとめあげた作品です。読み終わると「スナックは格好つけた人の方がが野暮だよなあ」と、思わず口に出てしまうほど大好きな本です。私が引き継がせていただいたスナックの景色も、この本の中にそのまま保存されているように感じます。どうしても「素敵なものを作ろう」「誰からも愛される場所にしよう」と気負ってしまう自分に対して、この本は「そうやってシュッとすることこそ無駄なのだ」と教えてくれます。飾らない日常の空気や人間くささこそが、スナックをスナックたらしめるもの――そんな気づきを思い出させてくれる、大切な一冊です。