10周年を迎えた立川けやき座ですが、まずは大衆演劇の魅力を教えてください

大衆演劇の魅力は、なんといっても一つの公演でさまざまな演目があることと、2000円とリーズナブルな入場料で気楽に楽しめること。笑いあり、涙ありの芝居に、華やかな舞踊ショー、さらに流行を取り入れた歌謡ステージまで“なんでもあり”のエンターテインメントです。公演は、毎日昼夜2回でおおむね三時間程度。一般的に人気の演目は芝居と舞踊です。毎日公演があるから、ふらっと来て、役者さんからエネルギーをもらって「明日も頑張ろう」と思って帰るファンの方も多いです。

昔は都内にも常設の劇場が50館以上あったと言われていますが、今ではわずか4館しか残っていません。そのひとつが「立川けやき座」で、2015年に開業しました。私の父が同社代表を務めていた頃、自社事業の一環として立ち上げました。父はかつて福島県にある健康ランドの経営をしていた時に大衆劇場の運営もしていたため、その経験を活かして立川にもこの文化を残そうと考えたんです。その頃、(立川市)高松町に昔からあった大衆演劇場が閉館してしまったこともあって、寂しがっているお客さんもいるのではないかと考えたようです。

私自身も福島の「東日本健康ランドカッパ王国」の支配人として劇場に関わりながら、大衆演劇の魅力を間近で見てきました。最初に観たときは「こういう世界があったんだ」と圧倒されました。映画やテレビのスクリーン越しでは味わえない、ライブならではの熱量や空気感があります。

立川けやき座の楽しみ方を教えてください

演目は、時代劇や人情もの、恋愛ドラマまで幅広く、同じテーマでも劇団によってまったく違う表現が楽しめます。演目は毎日変わるから、その日の演目が好みじゃなくても、また違う日に観に来れば新しい発見がありますよ。現代語のセリフなので、初めてでも内容がわかりやすく、歌舞伎のような予備知識がなくてもすぐに入り込めます。最初は周りに合わせて手拍子をしてみたり、慣れてきたら掛け声をかけたりと楽しみ方がどんどん広がっていきます。

終演後には「送り出し」という文化があって、出演者たちがロビーで観客を見送ります。役者さんとの距離がとても近くて、「元祖会いに行けるアイドル」とも言われています。何度か通ううちに、お気に入りの劇団や役者さんが見つかると思いますよ。

普段はどんな方が観に来られることが多いですか

毎日のように通ってくださる常連さんもいれば、全国を巡る劇団を追いかけて遠方から来るファンの方もいます。お客さまの年齢層も本当に幅広くて、老若男女さまざまでそれぞれの楽しみ方で舞台を味わってくれています。

小さい頃に家族と一緒に観ていた方が、今はお母さんになってベビーカーを押してまた観に来てくれることもあります。出入り自由なので、赤ちゃんが泣いたら、ちょっと外に出たりしながら観てくださっていて。そうやって小さいうちから舞台に触れて、だんだんその子たちもファンになっていくことも多いんですよ。そんな風に世代を超えて続いていくのも、嬉しいですね。

最近はちょっと面白い傾向もあって、男性のおひとり様も増えました。特に定年退職後の方が多く、「パチンコだとお金も時間もかかるけど、ここなら2,000円で飲み物片手にゆったり舞台が楽しめる」と好評です。男性にも人気のある男前な芝居をする役者さんや艶っぽさのある役者がいる劇団の公演月には男性客がぐっと増えることもあるんですよ。周囲の迷惑にならないことを除けば、堅苦しいルールは何もありません。できだけ臨機応変に対応しています。

地域の居場所づくりのような機能もあるのですね

そうですね、そういう役割も少しはあるかもしれません。高齢の方が気軽に来やすいような工夫を心がけているため、劇場づくりでは「観やすさ」や「足が疲れにくいこと」など、席数を減らしてでもゆったりできる空間づくりを意識していて、居心地の良さも大事にしています。

地元の方、とくに高齢の方が外に出るきっかけになればいいなと思っています。その意味では、認知症や病気の予防に少しでもつながればいいな、と考えながらやっています。

ご自身も大衆演劇が大好きとのことですが、演じてみたいとは思いますか

いえ、私は裏方のほうが好きですね(笑)。役者さんたちは本当に大変なんですよ。劇団は1つの劇場で1ヶ月公演を行いながら、全国各地を回っています。月末になると、みんなで荷物を片付けてトラックに積み込み、次の劇場へ移動して荷物を降ろしてセットを組む。多くの劇団は、10トンのトラック2台に舞台装置や衣装などを入れて、移動しています。

休みはほとんどなくて、月に1回か2回程度。しかも、休みの日でも他の劇場に応援に行くことが多くて、なかなかゆっくりできないそうです。中には毎週休みがある劇場もありますが、そういうところは少数派ですね。

昼夜の公演の合間にようやく少しだけ休憩が取れるくらいで、本番と稽古に明け暮れています。通常の演劇のように何ヶ月も準備をして一つの演目をするのではなく、毎日演目が変わるから前日に稽古をして翌日にはすぐ本番。出演者に体調不良などがあれば、開演10分前に演目を変えることもあるくらいで、その柔軟さにはいつも驚かされます。

■大衆演劇立川・けやき座

東京都立川市曙町1-36-1

劇場問い合わせ:042-512-5057(受付時間 11時〜20時)予約専用番号:080-8744-9605(受付時間 13時〜20時)

HP:https://t-keyakiza.com/

X:https://x.com/keyakiza

(取材ライター:Me Time Japan in Tama )

中原さんが人生で影響を受けた【私の三冊】を教えてください

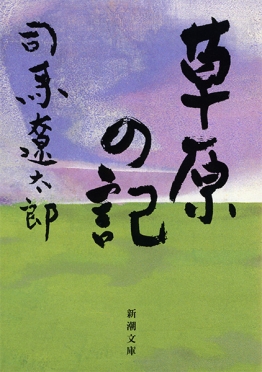

人生に影響を受けた本はこの本以外にあり得ない、と思っています。高校生のとき、新聞で草原の記の広告をみて、何故かモンゴルに無性に惹かれて読んだのを覚えています。まさか、その後入学する大学でこの本の登場人物からモンゴル語を学ぶとは夢にも思いませんでした。先生の授業はモンゴルの話だけではなく、司馬遼太郎さんとの旅行の話や椎名誠さんとの話、学生時代は私と同郷?五日市に下宿していた話など、楽しい授業は宝物のような思い出です。 たった1人のクラスでしたが、そんな授業を設けて頂いた大学にも感謝です。そして読まなければ、会社を辞めて内モンゴルにしばらく飛んで行ってしまう事もなかったはず。25歳の時でした。内モンゴルには観光施設のお手伝いに行ったのですが、現地の歌手や踊り子さんたちにお世話になっていて、観光地が開く夏になると各地から施設に集まるみんなを思い出すと、なんだか今の大衆演劇の世界に似てるなあと思ったりして。

1冊目の流れですが、15年ほど前に関西に行った時、たまたま司馬遼太郎記念館でモンゴル展が開催されていて訪問した際に、記念館に全文掲示されていて、感動して本を購入しました。その時に感銘を受けて、今でもたいせつにしている部分を抜粋させて頂きます。 (略) 鎌倉時代の武士たちは、「たのもしさ」ということを、たいせつにしてきた。 人間は、いつの時代でもたのもしい人格を持たねばならない。 人間というのは、男女とも、たのもしくない人格にみりょくを感じないのである。 もう一度くり返そう。さきに私は自己を確立せよ、と言った。 自分に厳しく、相手にはやさしく、とも言った。 いたわりという言葉も使った。それらを訓練せよ、とも言った。 それらを訓練することで、自己が確立されていくのである。そして、“たのもしい君たち”になっていくのである。

いうまでもなく、仏教の開祖であるお釈迦様(シッダルタ)の生涯を壮大に描いた漫画です。漫画は比較的好きで、子どものころから今でもよく読みます。ブッダは、滅多にないのですが、つらいな~と思ったときに読み返します。生きることは修行なんだ!と自分を励ましています。