来日のきっかけを教えてください

韓国で徴兵を終えて大学に戻る時期、海外で新しい経験をしてみたいという気持ちが芽生えたことがきっかけですね。韓国の大学ではインテリア・デザインの勉強をしていて、アメリカのシリコンバレーに住んでいる叔母から「こっちに来てみたら?」と声をかけてもらったのですが、家族に頼らずに自分の力でやり遂げたいという思いがありました。もう一つは、あるニュース記事で飛行機の中で大泣きする赤ちゃんを、一人の日本人女性があやしたという話を読み「なんて優しい人がいるんだ」と感動しました。日韓関係にはいろいろな歴史的背景や解釈がありますが、そういったことにとらわれず自分の目で日本を見てみたいという気持ちがどんどん強くなりました。その記事は心に深く残っていて、日本行きの大きな後押しになりました。

ビール醸造家になる前は、日本酒を作られていたそうですね

当初は一年間の語学留学の予定でしたが、いつの間にか日本の文化にもっと触れてみたいと感じるようになっていました。あるとき日本人の友人からもらった日本酒を口にして、その奥行きのある味わいに驚きました。それから調べるうちに、伝統や技術、発酵の深さに強く惹かれ、酒造りが学べる学校へ進学しました。卒業後は、2つの酒蔵で6年間にわたり酒造りに携わりました。外国人の私を受け入れてくれたのは、社長が多様性に理解のある方だったからです。住み込みで酒蔵の寮に入り、仕込みのシーズンには毎日、米の蒸しや麹造りなどを徹夜で作業していました。睡眠不足の日々もありましたが、美味しい酒を醸すために欠かせない工程であり、その経験は今も自分の原点です。

そこから、ビール造りに転向されたのですね

酒蔵での経験を通して発酵や醸造の面白さを知る過程で、いつか自分で何かを作りたいという思いが強まっていました。そんな時、ある会社がクラフトサケの事業をやるということで製造責任者の依頼をうけ転職しましたが、コロナ禍でクラフトサケ事業が中止に。でもその会社が運営するブリューパブでクラフトビールの醸造に携わる経験を通じ、多様な味わいと自由なスタイルに魅了されました。それ以来、自分のブルワリーを持つことを目標にビール醸造の道を歩んでいます。

日本酒もビールも酵母をどう活かすかという点では同じですが、日本酒は原料が限られるため風味が原料に左右されがちです。一方でビールは、副原料も使えるので表現の幅が広いから造るのも楽しいですね。自分らしさを大切にしながら、原料や製法にも妥協せず丁寧なつくりを心がけています。さらに重要なのは洗浄の徹底です。設備や容器が汚れていると汚染だったり酵母の発酵がうまく進まなかったりするため、日本酒づくりで身につけた洗浄技術をビールづくりにも応用し、より丁寧で確実な仕込みを行っています。

ビールづくりのこだわりを教えてください

立飛ブルワリーでは、ピルスナーやペールエール、ヴァイツェンなど伝統的なビールから、今流行りのIPAやHAZYも製造しています。どのビールも、何杯でも飲み続けられる味わいに仕上げているのが特徴です。クラフトビール初心者の方には、まずは飲みやすいビールを楽しんでもらい、徐々に個性的な味わいへ挑戦してもらうことが、クラフトビールの世界を広げる一つの方法だと考えています。

特徴のひとつとして、飲み飽きないビールに仕上げることにこだわっています。僕ともう一人の副醸造長の藤川もビールを何杯も飲むのが好きなので、飲み飽きずに長く楽しめる、すっきりとした味わいを目指しています。

新作ビールのコンセプトや設計は、どのように企画・検討されていますか?

藤川と話し合いながら、販売時期や食のトレンド、クラフトビールの流行も分析して、「今、作りたい味」を考えていきます。以前はオーソドックスなスタイルが多かったですが、最近は爽やかな柑橘の香りが広がる「ホワイトIPL」や、昭島「イサナブルーイング」とのコラボで生まれたセッションIPA「ランドリーゲート」など、幅を広げています。

僕も藤川も経験が長いので失敗はあまりないんですが、1タンクあたり2000リットル(約5000本)になるので、やっぱり緊張感はあります(笑)。「個性」と「誠実さ」を大切に、飲む人に喜んでもらえるビールを目指しています。

今後の展望や目標を教えてください

酒蔵の経験を活かして日本酒の酵母や麹を使ったビールにも挑戦してみたいですね。もっと多くの方に僕たちのビールを知ってもらい、地域や海外とのつながりを広げていけるブルワリーに育てていきたいと思っています。これからも、新しいスタイルやコラボレーションに挑み続け、常に進化し続ける場にしていきたいです。

■立飛麦酒醸造所

HP:https://www.tachihibrewery.com/

Instagram:https://www.instagram.com/tachihi_beer/

(取材ライター:Me Time Japan in Tama )

人生で影響を受けた【わたしの三冊】を教えてください

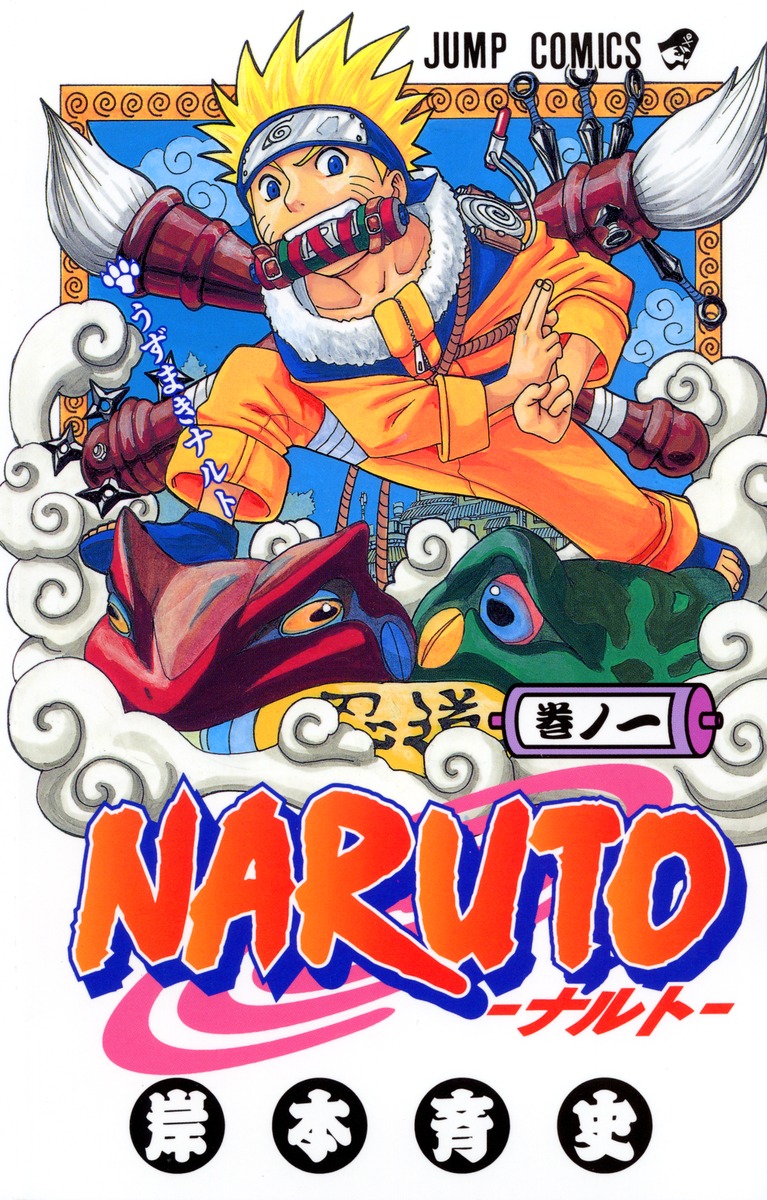

漫画なのでちょっと笑われるかもしれませんが、漫画は子供も読むので難しい表現があまりなく日本語を勉強し始めた際にかなり参考になりました。ナルトの話し方で「だってばよ」を語尾につけるのが特徴ですが、日本語学校の先生に使ったら「そんな日本語はない」と怒られたエピソードもあります(笑)。 作品には夢を諦めないこと、仲間を大切にすること、そして愛と平和を願うことなど、様々なメッセージが込められていますので、まだ見てない方は是非見てみてください。

「酒造りの神様」の異名をもつ日本最高峰の醸造家、農口尚彦さんが自身の酒造り人生を語った自伝です。吟醸酒造りの先駆けであり、伝統的な山廃仕込みを受け継ぐ農口さんの半世紀にわたる酒造りへの情熱と哲学が書かれていて「職人」ってとても素敵だなと感じました。 自分が酒造りの道を選ぶきっかけにもなった本です。

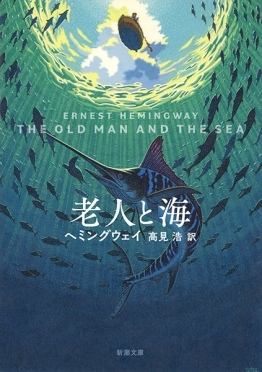

ヘミングウェイの代表作で、キューバの老漁師サンチャゴが、84日間不漁だった後、巨大なカジキマグロを釣り上げるものの、サメに襲われ、最終的に骨だけになってしまう物語です。サメに襲われながらも決して諦めない姿を通して、不屈の精神や、自然との闘い、老いと孤独、人間の尊厳といったテーマが描かれています。まるで職人のような物語ではないでしょうか(笑)。自分も本作品を読んでから一生懸命に生きようと心掛けています。